а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට

а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට

а¶Жа¶ЧаІБථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ බа¶ХаІНඣටඌ а¶Еа¶∞аІНа¶ЬථаІЗа¶∞ ඁටа¶З а¶ЬаІЛа¶Я а¶ђа¶Ња¶Ба¶Іа¶Њ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ѓа¶єаІО а¶У а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶Ча•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ђаІБබаІНа¶Іа¶ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ХඌපаІЗ а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶ђаІЬ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Њ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ බа¶≤а¶Чට ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶Ђа¶≤ а¶Еа¶Ъа¶ња¶∞аІЗа¶З ඙аІНа¶∞а¶Хඌප ඙аІЗටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞а¶≤аІЛа•§ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶Жа¶≠а¶ња¶ЬඌටаІНа¶ѓ а¶Яа¶ња¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єа¶≤аІЛ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ථගаІЯа¶Ѓ а¶У а¶ЬаІАඐථ ඃඌ඙ථаІЗа¶∞ ඙බаІНа¶Іа¶§а¶ња•§ а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ЃаІЗථаІЗ а¶Ъа¶≤а¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ѓа¶∞аІНඃඌබඌ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞а•§ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌ ඙аІЗа¶≤ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНа¶•а¶Ња•§ а¶≠аІЯаІЗ පаІНа¶∞බаІНа¶Іа¶ЊаІЯ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа¶ђаІЗа¶ЄаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶≤аІЛ ඙аІБа¶ЬаІЛ, а¶ЧаІЬаІЗ а¶Йආа¶≤аІЛ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞а•§ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶З а¶≠аІМа¶Ча¶≤а¶ња¶Х а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථ а¶ЕථаІБа¶ѓа¶ЊаІЯаІА ටඌ а¶ЄаІНඐටථаІНටаІНа¶∞а•§ а¶ЬаІАඐථа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Яඌථඌ඙аІЛаІЬаІЗථ а¶Жа¶∞ ඙аІБа¶ЬаІЛ ටඌа¶ХаІЗ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Уආඌ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ ටඌ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Па¶≤аІЛ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГа¶§а¶ња•§ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ ඙ඌа¶≤ථ а¶У а¶Еа¶ђа¶Хඌප ඃඌ඙ථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђаІБබаІНа¶Іа¶њ, а¶≠ඌඐථඌ, ඁථථа¶ХаІЗ ඙аІБа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶ЬаІЛа¶Ча¶Ња¶≤аІЛа•§ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶І а¶єа¶≤аІЛа•§ ඙а¶∞аІНඐට а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓ а¶Єа¶Ѓа¶≠аІВа¶Ѓа¶њ а¶Па¶Х а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶≤а¶Ња¶≤ථ а¶≠аІВа¶Ѓа¶њ а¶єаІЯаІЗ а¶Йආа¶≤аІЛа•§ а¶≠ගථаІНථ а¶≠ගථаІНථ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගටග а¶ѓаІЗඁථ ඙аІЗа¶≤ ටаІЗඁථග а¶ЄаІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Па¶ХаІЗ а¶Е඙а¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жබඌථ ඙аІНа¶∞බඌථа¶У а¶Ха¶∞а¶≤аІЛа•§

‘а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග’ පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞а¶њ Culture පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶∞аІНඕа¶Х а¶∞аІВ඙аІЗа•§ Culture පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤аІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶≤ඌටගථ Cultura පඐаІНබа¶Яа¶ња•§ а¶ЄаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£ ඙аІЗа¶≤ а¶≤ඌටගථ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ පඐаІНබ Col පඐаІНබ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶Па¶З පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶Ъа¶Ња¶Ј а¶Ха¶∞а¶Њ, ඃටаІНථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ђа¶Њ ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња•§ Culture-а¶Па¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඙аІНа¶∞ටගа¶∞аІВ඙аІЗ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ ආඌа¶ХаІБа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗථ ‘а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ’ පඐаІНබа¶Яа¶ња•§ ‘а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග’ පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ а¶ЄаІВа¶Ъථඌ ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ша¶Яථඌ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶њ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ а¶ЄаІБථаІАටගа¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶ЯаІНа¶ЯаІЛ඙ඌ඲аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶∞а¶ЪථඌаІЯа•§ ටගථග а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗථ, “‘а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග’ පඐаІНබа¶Яа¶њ Culture а¶ђа¶Њ Civilization а¶Еа¶∞аІНඕаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඙ඌа¶З ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ аІІаІѓаІ®аІ® а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶ња¶ЄаІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶Х а¶Ѓа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞аІАаІЯ ඐථаІНа¶ІаІБа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа•§ Culture-а¶Па¶∞ а¶ђаІЗප а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ ඙аІНа¶∞ටගපඐаІНබ а¶ђа¶≤аІЗ පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁථаІЗ а¶≤а¶Ња¶ЧаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ පඐаІНබа¶Яа¶њ ඙аІЗаІЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЖථථаІНබ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶ђа¶ња¶ЄаІНඁගට යථ, ටගථග а¶ђа¶≤аІЗථ а¶ѓаІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ටаІЛ а¶ђа¶єаІБа¶Ха¶Ња¶≤ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶∞ඌආаІА а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯ а¶Па¶З පඐаІНබ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗа¶®а•§

аІІаІѓаІ®аІ® а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ බаІЗපаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶П а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶Жа¶≤ඌ඙ а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ ඙аІНа¶∞ටග ටඌа¶Ба¶∞ බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞а¶ња•§ ටගථග а¶Жа¶ЧаІЗ ඕඌа¶ХටаІЗа¶З а¶Па¶З පඐаІНබа¶Яа¶њ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Хගථඌ а¶Ьඌථග ථඌ – а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට පඐаІНබа¶Яа¶њ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Еඐගබගට а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ ටඐаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІЗප ඁථаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ Culture-а¶Па¶∞ ඙аІНа¶∞ටගපඐаІНබ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ ‘а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග’ පඐаІНබ а¶Єа¶ЃаІНඐථаІНа¶ІаІЗ ටගථග ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ЕථаІБа¶ЃаІЛබථ а¶ЬаІНа¶Юඌ඙ථ а¶Ха¶∞аІЗථ, ‘а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ’ පඐаІНබ а¶Жа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ ආගа¶Х а¶єаІЯ ථඌ, а¶Па¶Хඕඌа¶У а¶ђа¶≤аІЗа¶®а•§”

Culture-а¶Па¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶∞аІВ඙ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶ЊаІЯ ‘а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග’ පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђаІЗපග ඙аІБа¶∞аІЛථаІЛ ථаІЯ බаІЗа¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња•§ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඐගපаІНа¶≤аІЗа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ а¶ХаІЛථа¶У а¶Ьඌටගа¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞аІЗ а¶ђаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤а¶Њ а¶Ђа¶≤аІНа¶ЧаІБа¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶ХаІЗа•§ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶Еа¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶ѓаІЗа¶ХаІЛථа¶У а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞ ථඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Й඙ඌаІЯ ථаІЗа¶За•§ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ѓаІЗබගථ а¶Е-а¶Єа¶≠аІНа¶ѓ а¶ђа¶Њ Uncivilized ටа¶Цථа¶У а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶∞ а¶Па¶З а¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Єа¶≠аІНа¶ѓ а¶ђа¶Њ Civilized, а¶Па¶Цථа¶У බඪаІНටаІБа¶∞ ඁට а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶З а¶Ьඌටගа¶∞ а¶ЖටаІНа¶Ѓа¶ЊаІЯ ටඌа¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඪඌ඙аІЗа¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ЄаІМථаІНබа¶∞аІНа¶ѓа¶ђаІЛа¶ІаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶∞аІЛට а¶Єа¶∞аІНඐබඌ ඐගබаІНඃඁඌථ ටඌ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ а¶ЄаІЗ а¶Ьඌටගа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶Єа¶≠аІНඃටඌ а¶єа¶≤аІЛ а¶ЙථаІНථට ඁඌථඐ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђа¶єа¶ња¶∞а¶ЩаІНа¶Ч, ටඌа¶∞ а¶ЙථаІНථට а¶ЬаІАඐථඃඌටаІНа¶∞а¶Њ, а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶∞аІАටගථаІАටග, а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞ථаІАටග, а¶∞аІВ඙පගа¶≤аІН඙, а¶ђа¶ЄаІНටаІБපගа¶≤аІН඙, ඙аІВа¶∞аІНට, ටඌа¶∞ ඪඌයගටаІНа¶ѓ, а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ а¶ЗටаІНඃඌබගа¶∞ а¶Ѓа¶ња¶≤ගට а¶∞аІВа¶™а•§ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Њ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶ђа¶≤а¶≤аІЗ а¶ђаІБа¶Эа¶њ ටඌа¶∞ а¶ЙථаІНථට а¶ЬаІАඐථඃඌ඙ථаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞а¶ЩаІНа¶Ч а¶ђа¶ЄаІНටаІБа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ѓаІЗඁථ а¶Ж඲ගඁඌථඪගа¶Х а¶У а¶Жа¶ІаІНඃඌටаІНа¶Ѓа¶ња¶Х а¶ЬаІАඐථ, а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶ЄаІМථаІНබа¶∞аІНа¶ѓа¶ЃаІЯ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶У ටඌа¶∞ а¶ђаІЛа¶Іа•§ а¶ЄаІБථаІАටග а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶ЯаІНа¶ЯаІЛ඙ඌ඲аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ђа¶≤аІЗа¶ЫаІЗථ, ‘а¶Єа¶≠аІНඃටඌ ටа¶∞аІБа¶∞ ඙аІБа¶ЈаІН඙ а¶ѓаІЗථ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග’а•§

ඁඌථаІБа¶Ј а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ ඙ඕ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІЗ ඪඁඌ඲ඌථаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ ඲ඌඐගට а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗа•§ а¶П ටඌа¶∞ ථගа¶∞ථаІНටа¶∞ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓ ඙аІНа¶∞аІЯа¶Ња¶Єа•§ ථаІНа¶ѓаІБථටඁ а¶Ъඌයගබඌ а¶Ѓа¶ња¶ЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶ЃаІЗа¶≤аІЗ а¶Еа¶ђа¶Ха¶Ња¶ґа•§ а¶ЄаІЗ а¶Еа¶ђа¶Єа¶∞аІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ЃаІИඕаІБථ а¶У ථගබаІНа¶∞а¶Ња•§ а¶Па¶З а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඐඌබ බගаІЯаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯ ඙ඌа¶З ටඌа¶З а¶ђаІНа¶ѓаІЯ а¶Ха¶∞а¶њ а¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа•§ а¶ЬаІАඐථа¶ХаІЗ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶Пටඪඐ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ-а¶Жа¶ЄаІЯ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗа¶З а¶ЧаІЬаІЗ а¶УආаІЗ а¶ђаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤а¶Њ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГа¶§а¶ња•§

а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶ЬаІАඐථаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ а¶ЫаІЛа¶БаІЯа¶Њ а¶Па¶≤аІЛ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට а¶Єа¶ЃаІН඙ටаІНටගа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђаІЗа•§ ඙аІГඕа¶Х බаІБ’а¶Яа¶њ පаІНа¶∞аІЗа¶£а¶њ ථගа¶∞аІНඁගට а¶єа¶≤аІЛа•§ ඲ථаІА а¶Ча¶∞аІАа¶ђаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶ђаІИа¶Ја¶ЃаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶У ඙аІНа¶∞а¶≠ඌඐගට а¶єа¶≤аІЛа•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶У ථа¶Ча¶∞аІЗа¶∞ а¶∞аІВ඙ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Йආа¶≤аІЛа•§ ඙аІЗа¶≤а¶Ња¶Ѓ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶У а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІАа¶£ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГа¶§а¶ња•§ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶ђа¶ња¶Хඌපа¶У а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤аІЛа•§ а¶∞аІВ඙аІЗа¶∞ ටඌа¶∞ටඁаІНа¶ѓаІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථටඌ а¶Па¶≤а•§ а¶ѓа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ බаІЗඐටඌа¶ХаІЗ ටаІБа¶ЈаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Й඙ඌаІЯ, ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶ХаІЗ පඌථаІНට а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є, ටඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඐගථаІЛබථаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶У ඙аІЗа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ЄаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶ЕථаІНа¶ђаІЯаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඁථаІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЄаІНඁගට а¶ђа¶ња¶Хඌප а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІГට а¶єаІЯа•§ а¶ХаІНа¶∞ඁප ටඌа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ха¶∞а¶£а¶Чට බගа¶Х а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ යටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤аІЛа•§ а¶ЬаІНඃඌඁගටගа¶Х ථඌථඌ а¶∞аІВ඙ ටඌа¶ХаІЗ а¶ПථаІЗ බගа¶≤ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Ьගට ඙аІНа¶∞а¶Хඌපа¶≠а¶ЩаІНа¶Ча¶ња•§ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЃаІЯ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЬаІБаІЬаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ ‘а¶≤аІЛа¶Х’ පඐаІНබа¶Яа¶ња•§

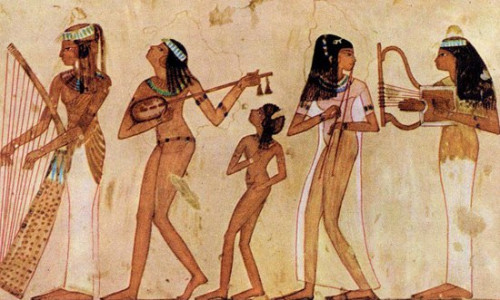

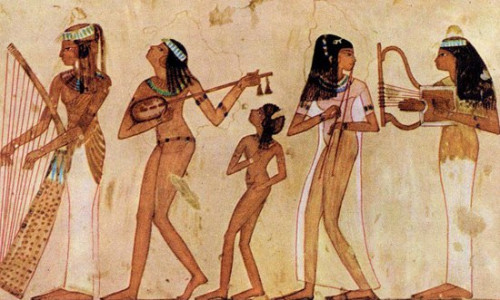

‘а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග’ පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ а¶ЬඌථටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ ‘а¶≤аІЛа¶Х’ පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ а¶Жа¶≠ග඲ඌථගа¶Х а¶Еа¶∞аІНඕ ඙ඌа¶ЪаІНа¶Ыа¶њ ඙аІГඕගඐаІА, а¶Єа¶ЃаІВа¶є, ඁථаІБа¶ЈаІНа¶ѓ, а¶Ьථ, а¶ђа¶∞аІНа¶£, а¶Ьа¶Ња¶§а¶ња•§ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶З а¶≤аІЛа¶Х පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ ඁඌථаІБа¶Ј, ටඌа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶∞඙ඌපаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗප а¶У ඙ඌа¶∞аІНඕගඐ а¶ѓа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа•§ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶ЖටаІНа¶ЃаІАаІЯ а¶ЄаІВа¶∞аІНа¶ѓ а¶У ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶ЪථаІНබаІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග; ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГа¶§а¶ња•§ ඙аІГඕගඐаІАа¶∞ ථඌථඌ а¶Ьථа¶Ьඌටගа¶∞, а¶ЖබගඐඌඪаІА а¶Єа¶ЃаІВа¶єаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГа¶§а¶ња•§ а¶Жබග а¶У а¶Еа¶ХаІГටаІНа¶∞а¶ња¶Ѓ а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶Ња•§ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЙආаІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГа¶§а¶ња•§ а¶ѓа¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ බаІЗаІЯ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Ьඌටගа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶У а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞а•§ ටඌබаІЗа¶∞ ඐගපගඣаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗа•§ ටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЬаІНа¶Юඌථа¶≠ඌථаІНа¶°а¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶І ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶ЃаІГබаІН඲ටа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗа•§ පගа¶ХаІНඣඌබаІАа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ ඙а¶∞ග඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Па¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ ඁඌථаІБа¶Ја•§

а¶ЬаІЛа¶Я а¶ђа¶Ња¶Ба¶Іа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶Ха¶Ѓа¶ња¶Йථගа¶ХаІЗපථаІЗа¶∞а•§ а¶Па¶ХаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Е඙а¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ч а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ ඪඁඌ඲ඌථаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶ХаІЗ а¶Єа¶єа¶Ь а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶ђа¶Њ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓа•§ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х ටඌаІОа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£а¶ња¶Х, а¶ЄаІНа¶ђа¶≤аІН඙а¶Ха¶Ња¶≤а¶ђаІНඃඌ඙аІА а¶Еඕඐඌ а¶ЄаІБබаІАа¶∞аІНа¶Ша¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞а¶У යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙ඌа¶∞аІНඕගඐ а¶ђа¶Њ а¶Е඙ඌа¶∞аІНඕගඐ а¶ѓа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ча•§ а¶Па¶Ха¶Х а¶Еඕඐඌ а¶Ча¶£ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ча•§ а¶ЖථаІНටа¶∞а¶ња¶Х, а¶ђа¶Ња¶єаІНа¶ѓа¶ња¶Х а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ча•§ а¶ЬаІИа¶ђа¶ња¶Х а¶У ඁඌථඪගа¶Х а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ча•§ ථගබаІЗථ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ බаІБ’а¶Ьථ ථඌ а¶єа¶≤аІЗ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶∞а¶єа¶ЄаІНа¶ѓа¶ЃаІЯ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ ථаІЯа•§ а¶Па¶Ха¶Ьථ බඌටඌ а¶Е඙а¶∞а¶Ьථ а¶ЧаІНа¶∞а¶єаІАа¶§а¶Ња•§ බඌටඌ а¶Ж඙ථඌа¶ХаІЗ බаІЗаІЯ, а¶ЧаІНа¶∞а¶єаІАටඌ ටඌ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ьа¶Ња¶Яа¶Њ а¶Ьа¶ЃаІЗ а¶УආаІЗ ටа¶Цථа¶З а¶ѓа¶Цථ බඌටඌ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ බаІЗаІЯ ථගа¶Га¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶∞аІНඕ а¶У ථගа¶Гපа¶∞аІНටаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶ЧаІНа¶∞а¶єаІАටඌа¶∞ ටඌ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£аІЗ ඕඌа¶ХаІЗ ථඌ а¶ХаІЛථа¶У а¶ХаІБථаІНа¶†а¶Ња•§ а¶Пඁථ а¶Па¶Х а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ча¶З ටаІЛ а¶ЧаІЬаІЗ ටаІЛа¶≤аІЗ а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶Па¶Х а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶ѓа¶Њ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІГට а¶Ха¶∞аІЗа•§

බඌටඌ а¶ЖටаІНඁඌථаІБа¶≠аІВටග ථගඐаІЗබථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶єаІАටඌ ටඌ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ЄаІЗ а¶ѓаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З а¶єаІЛа¶Х ථඌ а¶ХаІЗа¶®а•§ බඌටඌ а¶ѓаІЗ а¶ЖටаІНඁථගඐаІЗබථ а¶Ха¶∞аІЗ, ටඌ ථඌ а¶Ха¶∞аІЗ ටඌа¶∞ а¶Й඙ඌаІЯ ථаІЗа¶За•§ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ а¶ЃаІЗа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞а¶Њ а¶ђа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ха¶Ња¶ЩаІНа¶Ца¶Њ а¶Еථගඐඌа¶∞аІНа¶ѓа•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶єаІАටඌа¶∞а¶У ථගඪаІНටඌа¶∞ ථаІЗа¶З а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ ථඌ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ч බඌටඌ а¶ЧаІНа¶∞а¶єаІАටඌа¶∞ а¶Па¶З а¶Ха¶Ња¶Ьа¶Яа¶ња¶ХаІЗа¶З ටаІНа¶ђа¶∞ඌථаІНඐගට а¶Ха¶∞аІЗа•§ බඌටඌ-а¶ЧаІНа¶∞а¶єаІАටඌа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓ а¶Ѓа¶єаІОа•§ а¶ЖටаІНඁඌථаІБа¶≠аІВටග ථගඐаІЗබථаІЗа¶∞ а¶Й඙ඌаІЯ а¶У а¶Іа¶Ња¶∞а¶ХаІЗа¶∞ а¶ЦаІЛа¶Ба¶ЬаІЗ а¶ЂаІЗа¶∞аІЗ а¶¶а¶Ња¶§а¶Ња•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶єаІАටඌа¶У ඕඌа¶ХаІЗ а¶Ъඌටа¶ХаІЗа¶∞ ථаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЙථаІНа¶ЃаІБа¶Ца•§

а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Й඙ඌаІЯ а¶ђа¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶Ѓ යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ථඌථඌ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞а•§ а¶ХඕаІЛ඙а¶Хඕථ, а¶Ъගආග඙ටаІНа¶∞, ඪඌයගටаІНа¶ѓ, а¶Єа¶Ва¶ЧаІАට, ථаІГටаІНа¶ѓ, а¶ЪගටаІНа¶∞а¶Ха¶≤а¶Њ, а¶Ђа¶ЯаІЛа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ђ, ඪගථаІЗа¶Ѓа¶Њ, ථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ ඃගථග ටඌ а¶Й඙а¶≠аІЛа¶Ч а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඁථа¶ХаІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞аІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Ња•§ а¶Жа¶∞ а¶П а¶Еа¶≠а¶ња¶≤а¶Ња¶ЈаІЗа¶З а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶єа¶≤аІЛ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња•§ ථඌ, පаІБа¶∞аІБටаІЗа¶З පඐаІНබ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІБа¶∞аІНа¶ѓаІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ХаІЛථа¶У а¶Ха¶Ѓа¶ња¶Йථගа¶ХаІЗපථ а¶ЄаІНа¶Ха¶ња¶≤ ථаІЯа•§ යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Еа¶ХаІГටаІНа¶∞а¶ња¶Ѓ а¶Еа¶ЩаІНа¶Ча¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња•§ а¶Еඕඐඌ පа¶∞аІАа¶∞аІЗа¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕඐаІЛа¶Іа¶Х а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶У а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ІаІНඐථග а¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Уආඌ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Й඙ඌаІЯа•§ ඙а¶∞аІЗ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Уආඌ а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඐගපගඣаІНа¶Я а¶∞аІВ඙ а¶ХඕаІНа¶ѓ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња•§ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Жබගа¶∞аІВ඙ а¶Еа¶ЩаІНа¶Ч а¶Єа¶ЮаІНа¶Ъа¶Ња¶≤ථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ ඁථаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ђ ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶ґа•§ а¶ѓа¶Њ ඐගපаІНа¶ђа¶ЬථаІАථа¶У а¶ђа¶ЯаІЗа•§ а¶Єа¶єа¶Ь а¶У а¶Еа¶ХаІГටаІНа¶∞а¶ња¶Ѓа•§ ඙а¶ЯаІБටаІНа¶ђ а¶ХаІЛථ а¶ЄаІНටа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ ථаІЯа•§ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶єа¶≤ ටඌ а¶ЕථаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඁථаІЗ බаІНа¶ѓаІЛටථඌ ථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶њ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶ХаІЗ а¶Е඙а¶∞а¶ХаІЗ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ЫаІЗ а¶Ха¶ња¶®а¶Ња•§

а¶Еа¶ЩаІНа¶Ч а¶Єа¶ЮаІНа¶Ъа¶Ња¶≤ථ а¶У а¶ХඕаІНа¶ѓа¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ, а¶Па¶З බаІБа¶З ඙аІНа¶∞ඐයඁඌථ а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶Ња¶∞ ටථаІНථගඣаІНආ а¶∞аІВ඙а¶З а¶єа¶≤ පගа¶≤аІН඙, а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГа¶§а¶ња•§ а¶ѓа¶Њ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ ඐගථගඁаІЯ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶ХаІЗ а¶Еа¶ђаІНඃඌයට а¶∞а¶Ња¶ЦаІЗа•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ ටඌа¶З-а¶З а¶єаІЯаІЗ а¶Йආа¶≤ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶ЬථаІАаІЯ а¶У ඐගථаІЛබථаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶Ъа¶Ња¶∞а•§ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙аІЗаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ පඐаІНබ ‘а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග’а•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶®а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Єа¶єа¶ЬаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඐගපගඣаІНа¶Я а¶Па¶Х а¶Єа¶Ња¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ а¶Жа¶За¶°аІЗථа¶Яа¶ња¶Яа¶ња•§ පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Ж඙ටаІНටග а¶Ьа¶Ња¶®а¶Ња¶®а•§ а¶Па¶З පඐаІНබ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ШаІЛа¶∞ටа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІЛа¶ІаІА ඐගපගඣаІНа¶Я ථඌа¶Яа¶Ха¶Ха¶Ња¶∞, а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶Х, а¶Ьа¶Ња¶єа¶Ња¶ЩаІНа¶ЧаІАа¶∞ ථа¶Ча¶∞ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х а¶ЄаІЗа¶≤а¶ња¶Ѓ-а¶Жа¶≤-බаІАа¶®а•§ ටගථග ටඌа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶ЫаІЗථ ‘а¶РටගයаІНа¶ѓа¶ђа¶Ња¶єаІА а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග’а•§ ටඐаІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග පඐаІНබа¶Яа¶ња¶З а¶Еа¶Іа¶ња¶Х ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ња¶§а•§ а¶Па¶З පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ පඐаІНබаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞аІВ඙аІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГට а¶єаІЯа•§

аІІаІЃаІђаІ™ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Йа¶За¶≤а¶њаІЯа¶Ѓ ඕඁаІНа¶Є ථඌඁаІЗ а¶Па¶Х а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ь ඙ථаІНධගට ‘බаІНа¶ѓ а¶ПඕаІЗථගаІЯа¶Ња¶Ѓ’ ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶ЊаІЯ ‘Folklore’ පඐаІНබа¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Ьථ а¶Ьа¶Ња¶∞аІНඁඌථ ඐගපаІЗа¶Ја¶ЬаІНа¶Ю а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Па¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІЛ඲ගටඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶ђа¶≤аІЗථ ‘Folklore’ පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶ЖබටаІЗ а¶Ьа¶Ња¶∞аІНඁඌථ ‘Volkskunde’а¶Па¶∞ а¶ЕථаІБа¶ђа¶Ња¶¶а•§ а¶ѓаІЗ පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶њ ‘Folklore’-а¶Па¶∞ а¶Ъа¶≤аІНа¶≤ගප а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶П ථගаІЯаІЗ ඐගටа¶∞аІНа¶Х а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЦаІБа¶ђа•§ ටඐаІЗ а¶Па¶Яа¶Њ ථගපаІНа¶Ъගට а¶ЃаІМа¶≤а¶ња¶Х а¶ђа¶Њ а¶ЕථаІБඐඌබ а¶ѓа¶Ња¶З а¶єаІЛа¶Х ථඌ а¶ХаІЗථ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶њ පඐаІНබа¶Яа¶њ ඕඁаІНа¶Єа¶З ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§

а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯ а¶ЂаІЛа¶Ха¶≤аІЛа¶∞аІЗа¶∞ ඃඕඌа¶∞аІНඕ а¶Єа¶∞аІНа¶ђа¶Ьථ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶єаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞ටගපඐаІНබ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа¶®а¶ња•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ьඌථ, а¶≤аІЛа¶Ха¶Ъа¶∞аІНа¶ѓа¶Њ, а¶≤аІЛа¶ХපаІНа¶∞аІБටග, а¶≤аІЛа¶Ха¶ЊаІЯට, а¶≤аІЛа¶Ха¶ђаІГටаІНට, а¶≤аІЛа¶Ха¶≤аІЛа¶∞ а¶ЗටаІНඃඌබග ථඌථඌ а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ පඐаІНබ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶ІаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЃаІЯ ‘а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග’ පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶Ъа¶Ња¶≤аІБ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗаІНа¶≤аІЛа•§ පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶У ඙аІНа¶∞඲ඌථаІНа¶ѓ ඙аІЗа¶≤аІЛа•§

а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ බаІЗපаІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶ЊаІЯ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙аІАаІЯ ඁගපථඌа¶∞а¶ња¶∞а¶Ња¶З а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶Ча¶£аІНа¶ѓа•§ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ѓа¶Ња¶Ба¶∞ ථඌඁ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Ха¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ, ටගථග а¶ЂаІЛа¶∞аІНа¶Я а¶Йа¶За¶≤а¶њаІЯа¶Ња¶Ѓ а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Еа¶ІаІНа¶ѓа¶ХаІНа¶Ј а¶Йа¶За¶≤а¶њаІЯа¶Ња¶Ѓ а¶ХаІЗа¶∞а¶ња•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Х ටඌа¶Ба¶∞ බаІБа¶Яа¶њ а¶ЧаІНа¶∞ථаІНа¶•а•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ‘а¶ХඕаІЛ඙а¶Хඕථ’ (аІІаІЃаІ¶аІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට), а¶П а¶ђа¶ЗаІЯаІЗ а¶Єа¶Ва¶Ха¶≤ථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞ а¶≠а¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ, а¶Ѓа¶ЬаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Хඕඌඐඌа¶∞аІНටඌ, а¶Ша¶Яа¶Ха¶Ња¶≤а¶њ, а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶≤аІА а¶ХаІЛථаІНබа¶≤, а¶≠аІЛа¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ, а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІА а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ а¶єа¶Ња¶Я а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЗටаІНඃඌබග а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Жа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶ња¶Х а¶ђаІИපගඣаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶ХඕаІНа¶ѓ а¶∞аІАа¶§а¶ња•§ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ђа¶За¶Яа¶њ ‘а¶Зටගයඌඪ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Њ’, аІІаІЃаІІаІ® а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶Па¶З а¶Єа¶Ва¶Ха¶≤ථаІЗ а¶Па¶Хප ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌපа¶Яа¶њ පගа¶∞аІЛථඌඁаІЗ а¶Ча¶≤аІН඙ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶≠ගථаІНථ а¶≠ගථаІНථ а¶ЄаІНඕඌථаІЗа¶∞а•§ а¶ПටаІЗ ඙а¶ЮаІНа¶ЪටථаІНටаІНа¶∞, යගටаІЛ඙බаІЗප, а¶ђаІЗටඌа¶≤ ඙а¶ЮаІНа¶Ъа¶ђа¶ња¶Вපටග а¶У ඙аІНа¶∞а¶ЪаІБа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Х а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶Ча¶≤аІН඙ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶ХаІЗа¶∞а¶ња¶∞ а¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶ЧаІА පаІНа¶∞аІАа¶∞ඌඁ඙аІБа¶∞ ඁගපථаІЗа¶∞ а¶∞аІЗа¶≠а¶Ња¶∞аІЗථаІНа¶° а¶Йа¶За¶≤а¶њаІЯа¶Ѓ а¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶°а¶Х а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ-а¶ЧаІНа¶∞ඁඌථаІНටа¶∞аІЗ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶ђаІЗаІЬඌටаІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶ЮටඌаІЯ а¶Ла¶ЧаІНа¶І යගථаІНබаІБа¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ а¶У ඙аІНа¶∞ඕඌ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Цඌථග а¶ЧаІНа¶∞ථаІНඕ а¶∞а¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ аІІаІЃаІІаІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶Па¶З а¶ЧаІНа¶∞ථаІНඕа¶Яа¶њ ‘Accounts of the writings, Religion and Manners of the Hindoos’а•§

‘ථаІАа¶≤බа¶∞аІН඙ථ’ ථඌа¶Яа¶ХаІЗа¶∞ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶њ а¶ЕථаІБඐඌබа¶Х а¶ЬаІЗа¶ЃаІНа¶Є а¶≤а¶Щ аІІаІЃаІђаІ® ඕаІЗа¶ХаІЗ аІІаІЃаІЃаІІаІ¶ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Х а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ЃаІВа¶≤аІНඃඐඌථ а¶Хටа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶∞а¶Ъථඌ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ѓаІЗඁථа¶Г

а¶ЬаІЗа¶ЃаІНа¶Є а¶≤а¶Щ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ЃаІА а¶У ඙а¶∞ගපаІНа¶∞а¶ЃаІАа•§ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ ටගථග ඙ඌа¶∞බа¶∞аІНපаІА а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ ථටаІБථ ථටаІБථ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞а•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Па¶З а¶ЕථаІБඪථаІН඲ඌථ ඙аІНа¶∞පа¶ВඪථаІАаІЯа•§

а¶Па¶З а¶Ха¶Ња¶Ьа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶ђа¶єаІБ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Йа¶За¶≤а¶њаІЯа¶Ѓ а¶ЬаІЛථаІНа¶Є а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආගට а¶єаІЯ ‘а¶ПපගаІЯа¶Ња¶Яа¶ња¶Х а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶њ’а•§ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓ, а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ ඙аІБа¶∞ඌටඌටаІНටаІНа¶ђа¶ња¶Х, ථаІГටඌටаІНටаІНа¶ђа¶ња¶Х, а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬටඌටаІНටаІНа¶ђа¶ња¶Х а¶У а¶≠ඌඣඌටඌටаІНටаІНа¶ђа¶ња¶Х а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶ЄаІВටаІНа¶∞аІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶Њ а¶Па¶ђа¶В а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථа¶≠ගටаІНටගа¶Х ඐගපаІНа¶≤аІЗа¶Ја¶£ а¶У ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЛа¶Ъа¶®а¶Ња•§ а¶ѓаІЗ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ѓаІБа¶ХаІНට а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Ьථ ඐගපගඣаІНа¶Я а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶ња•§ аІІаІЃаІ©аІЃ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶°а¶ња¶∞аІЛа¶Ьа¶ња¶У඙ථаІНඕаІАබаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶≤ගට ‘а¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЛ඙ඌа¶∞аІНа¶Ьа¶ња¶Ха¶Њ а¶Єа¶≠а¶Њ’ аІІаІЃаІ©аІѓ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Ѓа¶єа¶∞аІНа¶Ја¶њ බаІЗа¶ђаІЗථаІНබаІНа¶∞ ථඌඕ ආඌа¶ХаІБа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶≤ගට ‘ටටаІНටаІНа¶ђа¶ђаІЛ඲ගථаІА а¶Єа¶≠а¶Њ’, аІІаІЃаІѓаІ™ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආගට ‘а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІАаІЯ ඪඌයගටаІНа¶ѓ ඙а¶∞ගඣබ’ а¶≤аІЛа¶Ха¶ЊаІЯට а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶ЊаІЯ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ца¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Њ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа•§

а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ ආඌа¶ХаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶ЧаІНа¶∞а¶єаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Еа¶Ьඌථඌ ථаІЯа•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶∞а¶ЪථඌаІЯ а¶ЄаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶∞аІЗа¶У а¶ЄаІЗ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕаІЗа¶∞ а¶ЬඌටаІАаІЯ ඙аІБа¶∞ඌටථ а¶Єа¶ЃаІН඙ටаІНටග а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Жа¶єаІНඐඌථаІЗ а¶Па¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗථ ඐඪථаІНටа¶∞а¶ЮаІНа¶Ьථ а¶∞а¶ЊаІЯ, а¶∞а¶ЬථаІАа¶ХඌථаІНට а¶ЧаІБ඙аІНට, а¶Еа¶ХаІНа¶ЈаІЯ а¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞, а¶ХаІБа¶ЮаІНа¶Ьа¶≤а¶Ња¶≤ а¶∞а¶ЊаІЯ, а¶Еа¶ЃаІНа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶Ъа¶∞а¶£ а¶ЧаІБ඙аІНට, а¶ЃаІБථඪаІА а¶ЖඐබаІБа¶≤ а¶Ха¶∞а¶ња¶Ѓ, බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£а¶Ња¶∞а¶ЮаІНа¶Ьථ ඁගටаІНа¶∞ а¶Ѓа¶ЬаІБඁබඌа¶∞, а¶∞ඌඁ඙аІНа¶∞ඪඌබ а¶ЧаІБ඙аІНට, а¶Еа¶ХаІНа¶ЈаІЯ а¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞, а¶єа¶∞ගබඌඪ ඙ඌа¶≤ගට, а¶ЬаІАа¶ђаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ බටаІНට – а¶Пඁථ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶За•§ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ ආඌа¶ХаІБа¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶ХаІНа¶Ј ඙аІНа¶∞පаІНа¶∞аІЯ а¶У а¶Жа¶ЧаІНа¶∞а¶єаІЗ ඪඌ඲ථඌ, а¶≠а¶Ња¶∞ටаІА, а¶ђа¶Ња¶≤а¶Х ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටග ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Х а¶∞а¶Ъථඌ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶ђа¶Ња¶єа¶ња¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප යටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶њ а¶ЬаІЛаІЬа¶Ња¶Єа¶Ња¶Ба¶ХаІЛ ආඌа¶ХаІБа¶∞а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶РටගයаІНа¶ѓ а¶У а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶ЪගථаІНටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Єа¶Ња¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶≤а¶Ња¶≤ගට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ѓа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶ЖඁබаІЗа¶∞ පගа¶≤аІН඙, а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග, а¶ЬаІАඐථа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ьа¶У ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤а•§

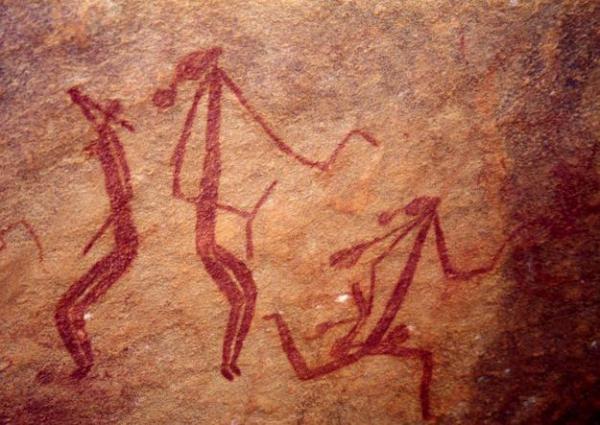

а¶єа¶ња¶Ѓа¶Ња¶≤аІЯ а¶Єа¶Ва¶≤а¶ЧаІНථ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Жа¶Яа¶Яа¶њ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶≠аІМа¶ЧаІЛа¶≤а¶ња¶Х а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Њ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч ථඌඁаІЗа¶З а¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶§а•§ а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЕථථаІНа¶ѓ а¶ђаІИපගඣаІНа¶Я а¶У а¶ЄаІНඐටථаІНටаІНа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЕටаІБа¶≤ථаІАаІЯ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගටග බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶≠аІВа¶Ѓа¶њ, а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓ а¶У ඙ඌа¶∞аІНඐටаІНа¶ѓ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а•§ ටඌа¶З ඁථаІЛа¶∞а¶Ѓ а¶Па¶ЦඌථаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗප а¶У а¶Жа¶ђа¶єа¶Ња¶УаІЯа¶Ња•§ ථබаІАа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶У а¶ЕථаІЗа¶Ха•§ ථබаІА, а¶Й඙ථබаІА, පඌа¶ЦඌථබаІА а¶П а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ а¶Йа¶∞аІНа¶ђа¶∞а•§ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ ඙аІНа¶∞ඐඌයගට ඁඌථඐ а¶Єа¶≠аІНඃටඌа¶∞ а¶Єа¶ђ а¶ХаІЯа¶Яа¶њ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ බගаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ѓа¶Њ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђа¶ња¶∞а¶≤ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юа¶§а¶Ња•§ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶ХаІЗа¶У а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ а¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶І а¶У а¶ђа¶єаІБа¶ђа¶ња¶І а¶Іа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶єа¶ња¶§а•§ а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗ а¶єа¶ња¶Ѓа¶Ња¶≤аІЯ, බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£аІЗ а¶Ча¶ЩаІНа¶Ча¶Њ, ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗ а¶ђаІНа¶∞а¶ХаІНа¶ЈаІНඁ඙аІБටаІНа¶∞, ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶ЃаІЗ а¶ХаІЛපаІА ථබаІАа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶ђа¶∞аІНටаІА а¶ѓаІЗ а¶≠аІВ-а¶ЦථаІНа¶° а¶ЄаІЗ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶Яа¶њ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч ථඌඁаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ња¶§а•§ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО ටගථබගа¶ХаІЗ ටගථа¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ ථබаІА а¶Жа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗа¶∞ а¶єа¶ња¶Ѓа¶Ња¶≤аІЯ ඙а¶∞аІНඐට а¶Ѓа¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶ХаІЛа¶≤аІЗа¶∞ ථගපаІНа¶ЪගථаІНට а¶ЖපаІНа¶∞аІЯ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§

а¶Жа¶∞аІНඃබаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ බаІНа¶∞а¶Ња¶ђа¶њаІЬ, ටඌа¶∞а¶У а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Еа¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶∞ а¶ђа¶ња¶Хඌප а¶Ша¶Яа¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа•§ а¶ХаІГа¶Ја¶њ, а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶З ඁඌථаІБа¶Ја¶ХаІЗ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Ха•§ ටඌа¶ХаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶І а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌа¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ьථ а¶Ша¶ЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶ХаІЗ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Ѓа¶ІаІНඃ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටа¶∞ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Еа¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶Чට ඁඌථඐа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА ථаІЗа¶Яа¶ња¶ЧаІНа¶∞аІЛа¶∞а¶Ња¶У а¶Па¶ЦඌථаІЗ ඙බа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£-඙аІВа¶∞аІНа¶ђ а¶ПපගаІЯа¶Ња¶∞ а¶Жබග ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටа¶∞ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗ ඙ගа¶≤аІЗа¶ХඌථаІНඕаІНа¶∞аІЛ඙ඌඪа¶Ча¶£ а¶ђа¶ња¶ђа¶∞аІНටගට а¶єаІЯаІЗ а¶єаІЛа¶ЃаІЛ а¶За¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Ња¶Є а¶ђа¶Њ ඙аІВа¶∞аІНа¶£ ඁඌථඐ, а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓ බගаІЯаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ а¶У а¶Жа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Њ ඁයඌබаІЗපаІЗ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНට ථගබа¶∞аІНපථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЕථаІБඁඌථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ а¶Жබග ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටа¶∞ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ-ඁඌථඐаІЗа¶∞а¶Њ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ බගаІЯаІЗ ඃඌටඌаІЯඌට а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЄаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶ѓа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶Ња¶£аІНа¶ѓ ටඌ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶њ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶њ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа•§ ඙ඌа¶ЮаІНа¶Ьа¶Ња¶ђ, а¶Ьа¶ЃаІНа¶ЃаІБ-а¶ХඌපаІНа¶ЃаІАа¶∞, බඌа¶ХаІНඣගථඌටаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶≠аІВа¶Ѓа¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЫаІЛа¶Яථඌа¶Ч඙аІБа¶∞ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Па¶ђа¶В а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч а¶У а¶Еа¶Єа¶ЃаІЗа¶∞ ඙ඌа¶∞аІНඐටаІНа¶ѓа¶ЃаІЯ а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа•§ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жබග, а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓ а¶У ථඐаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටа¶∞ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗа¶∞ ථඌථඌ а¶Й඙ඌබඌථ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶њ а¶ЫаІЬඌථаІЛ а¶ЫаІЗа¶ЯඌථаІЛа•§

а¶Рටගයඌඪගа¶Х а¶ѓаІБа¶ЧаІЗа¶∞ පаІБа¶∞аІБටаІЗа¶З а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО аІІаІ¶аІ¶аІ¶аІ¶ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Я඙аІВа¶∞аІНа¶ђ ඕаІЗа¶ХаІЗ аІ≠аІЂаІ¶аІ¶ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Я඙аІВа¶∞аІНа¶ђ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ ථаІЗа¶Яа¶ња¶ЧаІНа¶∞аІЛ а¶Ьඌටග ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Па¶∞а¶Њ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶Жа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶ПබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Њ ඙පаІБපගа¶Ха¶Ња¶∞ а¶У а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Ђа¶≤а¶ЃаІВа¶≤ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶єа•§ а¶Ьථඪа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Ъඌ඙аІЗ පගа¶Ха¶Ња¶∞а¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£аІАа¶∞ ඙පаІНа¶Ъඌබ඲ඌඐථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ ටඌа¶∞а¶Њ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗа•§ ථаІЗа¶Яа¶ња¶ЧаІНа¶∞аІЛа¶∞а¶Њ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ ඙ඌа¶∞аІНඐටаІНа¶ѓа¶ЃаІЯ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶У а¶Ѓа¶Ња¶≤аІНа¶≠аІВа¶Ѓа¶њ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶ПබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ පඌа¶Ца¶Њ а¶Жа¶∞а¶Ња¶ђа¶≤аІНа¶≤аІА ඙а¶∞аІНඐටඁඌа¶≤а¶Њ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶ЫаІЛа¶Яථඌа¶Ч඙аІБа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ѓа¶єа¶≤ а¶єаІЯаІЗ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗа•§

ථаІЗа¶Яа¶ња¶ЧаІНа¶∞аІЛබаІЗа¶∞ ඙а¶∞ аІ≠аІЂаІ¶аІ¶ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Ња¶Ха¶Ња¶Ыа¶њ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗ а¶Еа¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа•§ а¶Па¶∞а¶Њ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶Па¶∞а¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Ња¶ђа¶∞ පаІНа¶∞аІЗа¶£аІАа•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶ЖථаІБඁඌථගа¶Х аІЂаІ¶аІ¶аІ¶ ඕаІЗа¶ХаІЗ аІ™аІЂаІ¶аІ¶ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Я ඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶ђаІНබаІЗ а¶Па¶∞а¶Њ а¶Ъа¶Ња¶Ја¶ђа¶Ња¶Є පගа¶ЦаІЗ а¶ЧаІЬаІЗ ටаІЛа¶≤аІЗ а¶ЄаІНඕඌаІЯаІА а¶Жа¶ђа¶Ња¶Єа•§ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Я඙аІВа¶∞аІНа¶ђ аІ®аІ¶аІ¶аІ¶ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ а¶ЄаІАඁඌථаІНට а¶У а¶ђаІНа¶∞а¶ХаІНа¶ЈаІНඁ඙аІБටаІНа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ђа¶Ња¶єа¶ња¶Ха¶Њ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Еа¶Єа¶Ѓ а¶У ඙аІНа¶∞ඌථаІНටගа¶Х а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶ЧаІЛа¶≤аІАаІЯ а¶Ьඌටග ඙аІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶єа•§ а¶ПබаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ පඌа¶Ца¶Њ ටගඐаІНඐට а¶єаІЯаІЗ ථаІЗ඙ඌа¶≤, а¶Єа¶ња¶Ха¶ња¶Ѓ а¶У а¶≠аІВа¶ЯඌථаІЗа¶∞ ඙ඕаІЗ а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶≠а¶Ња¶∞ට а¶У а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Па¶∞а¶Ња¶З ඙а¶∞аІЗ ‘а¶Ха¶ња¶∞ඌට’ ථඌඁаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶єаІЯа•§ ඙аІНа¶∞ඌථаІНටගа¶Х а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч а¶У а¶Еа¶Єа¶ЃаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІАටග, а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶Чආථ, а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ-а¶≠а¶ЩаІНа¶ЧаІА а¶У а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶Ѓа¶ЩаІНа¶ЧаІЛа¶≤аІАаІЯ а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶ХаІНа¶Ј а¶¶а¶Ња¶®а•§

а¶ПබаІЗа¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶Жа¶≤඙ඌථаІАаІЯ ථа¶∞а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞ а¶Жа¶≤඙ඌථаІАаІЯ, බගථඌа¶∞а¶ња¶Х а¶У а¶Жа¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІАаІЯ а¶Па¶З ටගථа¶Яа¶њ පඌа¶Ца¶Њ а¶≠а¶Ња¶∞ට ටඕඌ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Па¶∞а¶Њ а¶Па¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓ а¶ПපගаІЯа¶Ња¶∞ ඙ඌа¶∞аІНඐටаІНа¶ѓ а¶≠аІВа¶Ѓа¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶ПබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ බගථඌа¶∞а¶ња¶Х ථа¶∞а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤ගබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ђаІЗа¶ґа¶ња•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶ЧаІЛа¶≤аІАаІЯ, බаІНа¶∞а¶Ња¶ђа¶њаІЬ а¶У а¶Жа¶∞аІНа¶ѓ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶У а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶Ыඌ඙ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа•§

а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Я඙аІВа¶∞аІНа¶ђ аІ™аІЂаІ¶аІ¶ а¶ђа¶Њ ටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Ња¶Ха¶Ња¶Ыа¶њ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗ බаІНа¶∞а¶Ња¶ђа¶њаІЬ а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа•§ а¶ПබаІЗа¶∞ ටගථа¶Яа¶њ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња•§ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶Яа¶њ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶Ѓ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъටඌ а¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ, а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£а¶Ха¶ЊаІЯ а¶У а¶≤а¶ШаІБ පа¶∞аІАа¶∞а•§ а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶Ъа¶∞а¶£ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЃаІВа¶≤ට බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£ а¶≠а¶Ња¶∞а¶§а•§ аІ©аІ≠аІ¶аІ¶ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Я඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶ђаІНබаІЗ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ, а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓ а¶У а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ а¶ѓаІЗ බаІНа¶∞а¶Ња¶ђа¶њаІЬ а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗ ටඌа¶∞а¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ බаІАа¶∞аІНа¶Ш, а¶Йа¶ЬаІНа¶ЬаІНа¶ђа¶≤ а¶ђа¶∞аІНа¶£ а¶У බаІГаІЭ а¶Ча¶†а¶®а•§ а¶Жа¶∞а¶У ඙а¶∞аІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ а¶У а¶∞а¶Ња¶Ь඙аІБටථඌ, ඙ඌа¶ЮаІНа¶Ьа¶Ња¶ђ, ඪගථаІНа¶ІаІБ, а¶ЙටаІНටа¶∞ ඙аІНа¶∞බаІЗපаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Њ ඃඌබаІЗа¶∞ а¶ЙථаІНථට ථඌа¶Х, а¶ЧаІМа¶∞а¶ђа¶∞аІНа¶£ а¶У බаІАа¶∞аІНа¶Ша¶Ња¶ХаІГа¶§а¶ња•§ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶ђа¶∞аІНටаІА а¶Еа¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ХаІГа¶Ја¶њ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞а¶ња¶Ха•§ а¶Жа¶∞ බаІНа¶∞а¶Ња¶ђа¶њаІЬа¶∞а¶Њ ථа¶Ча¶∞а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶Єа¶≠аІНඃටඌа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Х а¶ђа¶Ња¶єа¶Ха•§ а¶ПබаІЗа¶∞ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶Єа¶≠аІНඃටඌ а¶У а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞පа¶ХаІНටගа¶∞ а¶ђа¶ња¶Хඌප а¶Ша¶ЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£ а¶≠а¶Ња¶∞ට, а¶∞а¶Ња¶Ь඙аІБටථඌ, а¶Ѓа¶єаІЗථ-а¶ЬаІЛ-බඌа¶∞аІЛ а¶У а¶єа¶∞඙аІН඙ඌаІЯа•§

а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Я඙аІВа¶∞аІНа¶ђ බපඁ පටඌඐаІНබаІАа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Ња¶Ха¶Ња¶Ыа¶њ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶Жа¶∞аІНа¶ѓа¶∞а¶Њ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶Жа¶∞аІНඃබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Жа¶ЄаІНටඌථඌ а¶ЧаІЬаІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶∞а¶ЄаІНඐටаІА а¶У බаІГපаІНඃබаІНඐටаІА ථබаІАа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶ђа¶∞аІНටаІА а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа•§ а¶П а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶Жа¶∞аІНа¶ѓа¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗ а¶ѓаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьපа¶ХаІНටගа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ца¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ ඙аІБථаІНа¶°а¶ђа¶∞аІНа¶Іа¶®а•§ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථටඁ а¶∞а¶Ња¶ЬටථаІНටаІНа¶∞ ඙аІБථаІНа¶°а¶ђа¶∞аІН඲ථ а¶Па¶З а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЯගටаІЗа¶З а¶ЧаІЬаІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞ а¶У ථа¶Ча¶∞а¶Єа¶≠аІНඃටඌ ඙аІБථаІНа¶°а¶ђа¶∞аІН඲ථ а¶∞а¶Ња¶ЬටථаІНටаІНа¶∞ පටඌඐаІНබаІАа¶∞ ඙а¶∞ පටඌඐаІНබаІА а¶Жа¶∞аІНඃබаІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ ඙аІНа¶∞ටගයට а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ‘බඪаІНа¶ѓаІБ’ а¶Ьඌටග ථඌඁаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ‘බඪаІНа¶ѓаІБ’ පඐаІНබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶Еа¶∞аІНඕ බаІЗපаІАаІЯа•§ а¶Жа¶∞аІНа¶ѓа¶∞а¶Њ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶Іа¶Њ ඙ඌаІЯ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ ඙аІБථаІНа¶°а¶ђа¶∞аІН඲ථ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Я඙аІВа¶∞аІНа¶ђ аІІаІЂаІ¶аІ¶ ඕаІЗа¶ХаІЗ аІ©аІ®аІ¶ а¶Еа¶ђаІНබаІЗ а¶ЧаІБ඙аІНට а¶Єа¶Ња¶ЃаІНа¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඙ටаІНටථ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ЄаІНඕගට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶Ха¶£а¶ња¶ЈаІНа¶Х ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ха¶ња¶∞ඌට а¶ђа¶ВපаІЛබаІНа¶≠аІВට а¶Еа¶єа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶Ь ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Еථඌа¶∞аІНа¶ѓа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶З а¶Жа¶∞аІНඃබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶У ටඌබаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ, а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ, а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Хටඌ, а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶ХаІЗ а¶ЧаІНа¶∞යථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Па¶∞ а¶ЕථаІНඃටඁ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Еථඌа¶∞аІНඃබаІЗа¶∞ а¶ХаІНඣටаІНа¶∞а¶њаІЯ а¶∞аІВ඙аІЗ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටග ඙ඌа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Єа¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Я а¶єа¶УаІЯа¶Ња•§

а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђ а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ ඙ඌа¶≤ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗа•§ аІ≠аІЂаІ¶ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗа•§ а¶ХаІЗථථඌ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЗටගයඌඪаІЗ ඙ඌа¶≤а¶ѓаІБа¶Ч а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඐගපаІЗа¶Ј а¶Еа¶ІаІНа¶ѓа¶ЊаІЯа•§ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶ЧаІМаІЬ (а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶≤බය а¶ЬаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ)-а¶П а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ѓаІЗ පඌඪථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶ЧаІЬаІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ පපඌа¶ЩаІНа¶Х, ඙ඌа¶≤ а¶∞а¶Ња¶ЬටථаІНටаІНа¶∞, а¶ЄаІЗථ а¶ђа¶ВපаІЗ ඐගපаІЗа¶Ј ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Я඙аІВа¶∞аІНа¶ђ аІ©аІ®аІ¶ а¶Еа¶ђаІНබ ඕаІЗа¶ХаІЗ аІ≠аІЂаІ¶ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ѓаІЗ а¶Рටගයඌඪගа¶Х ඙а¶Яа¶≠аІВа¶Ѓа¶њ ටඌ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Њ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶У а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛа¶ЪථඌаІЯ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђаІЗපග ටඌаІО඙а¶∞аІНа¶ѓ ඐයථ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Ьථа¶Ьඌටග а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА, බаІЗපаІА, ඙а¶≤а¶ња•§ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЖබගඐඌඪаІА ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Є а¶У а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶Ьථа¶Ьа¶Ња¶§а¶ња•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶З а¶Па¶ЦඌථаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Іа¶Ња¶®а•§ ටඌа¶З а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Ьථа¶Ьඌටගа¶∞ а¶ЙаІОа¶Є а¶ЦаІЛа¶Ба¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ђаІЛа•§ а¶ХаІЗථ ටඌබаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶Па¶З а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගටаІЗ а¶ХඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђа¶З а¶ђа¶Њ а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶ЦаІЛа¶Ба¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЧаІИටගයඌඪගа¶Х а¶ѓаІБа¶Ч ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ ථඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Й඙ඌаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶ѓаІЗ а¶Еа¶Вප а¶Па¶З а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓ ටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගටаІЗ ථаІЗа¶З а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶З а¶Ъа¶≤аІЗа•§

(а¶ХаІНа¶∞ඁප)

Have an account?

Login with your personal info to keep reading premium contents

You don't have an account?

Enter your personal details and start your reading journey with us

Design & Developed by: WikiIND

Maintained by: Ekhon Dooars Team